分譲地に

「路地」?

各戸が敷地の一部を拠出し合いコモンスペースを創出した、「リーズン流山おおたかの森 悠景のヴィラ」。

フォトコンテスト2022に応募いただき、審査員の伊礼先生、荻野先生が分譲地にうまれた「路地」空間を高く評価。「路地」のある分譲地を手掛けられたのは、㈱中央住宅 野村壮一郎さんと府川哲大さん。

今回、その「路地」に、伊礼先生と行ってみた。

-

株式会社中央住宅

戸建分譲設計本部 設計一部 部長野村 壮一郎氏

大学で建築学科を卒業後、中央住宅に入社。デザインチーム全体のマネジメントを行いながら、現在でも第一線で企画・デザインに従事している。

グッドデザイン賞を複数作品で受賞。IDA(International Design Awards 2021)受賞。 -

株式会社中央住宅

戸建分譲設計本部 設計一部 係長府川 哲大氏

建築学科を卒業後、中央住宅に入社。注文住宅の営業、設計を経て、現在は第一線で企画・デザインに従事している。

グッドデザイン賞を複数作品で受賞。IDA(International Design Awards 2022)受賞。 -

建築家

伊礼 智氏

1959年沖縄県生まれ。1982年琉球大学理工学部建設工学科卒業。1985年東京藝術大学美術学部建築科大学院修了後、丸谷博男+エーアンドエーを経て、1996年伊礼智設計室を開設。2006年「9坪の家」、2007年「町角の家」でエコビルド賞受賞。2013年に「i‐works project」、2014年に「守谷の家」でグッドデザイン賞を受賞。

伊礼先生と分譲地をぶらり

伊礼氏

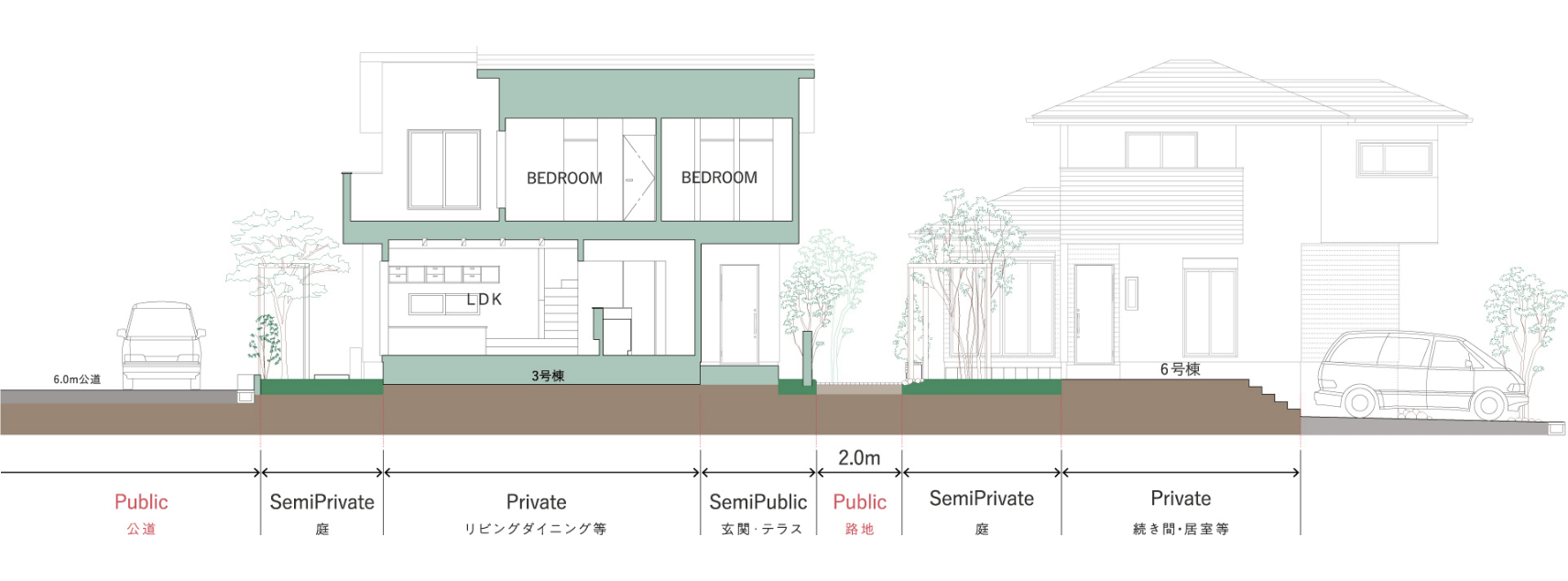

最近は、お隣と境界ブロックを共有したりすることが難しくなっているから、地役権はしっかり設定して、モノを共有するのではなくて、空間を共有するというのがいいですね。

どうして、この計画に?

野村氏

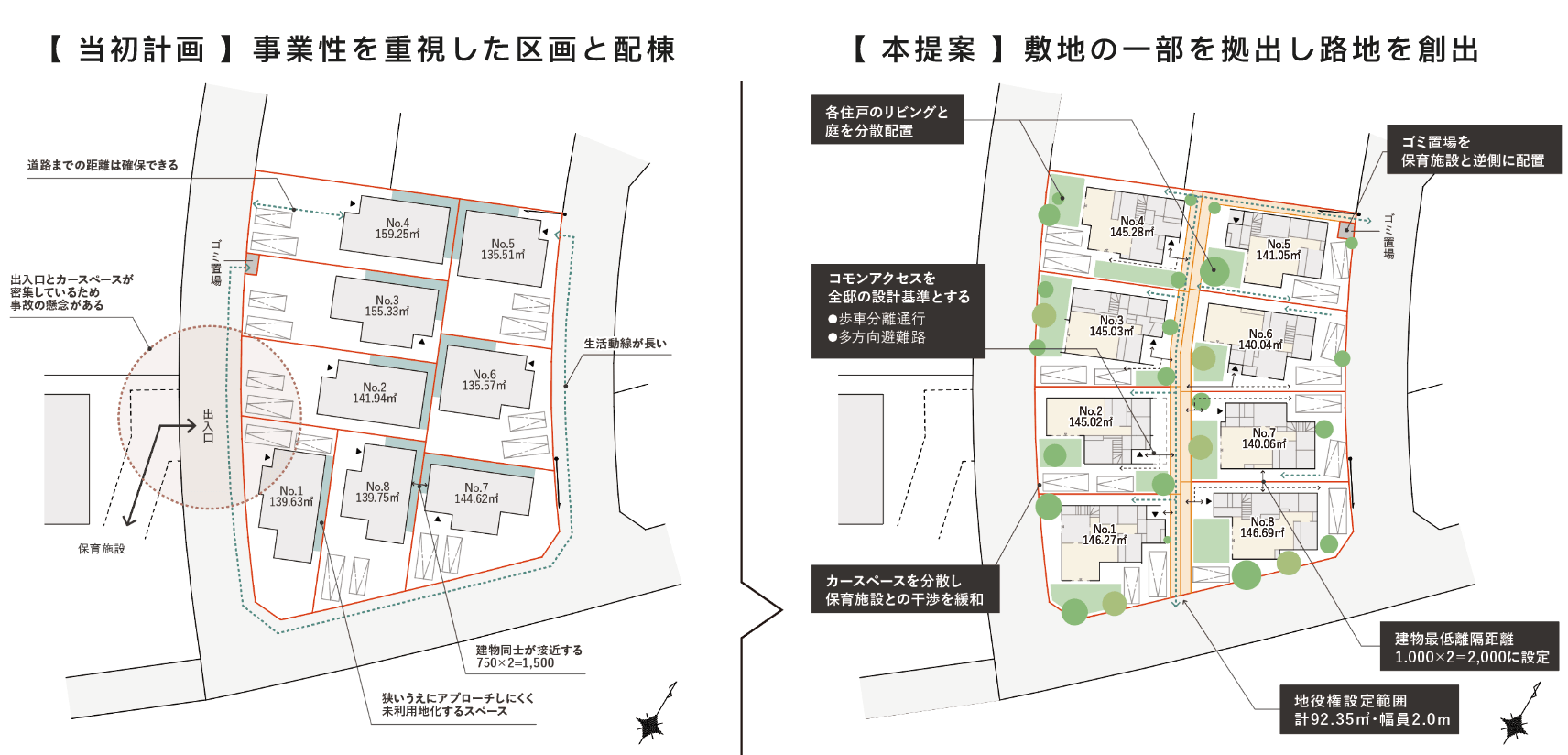

この場所は区画整理地内で、敷地も広く道路幅も6m以上とゆとりがあります。

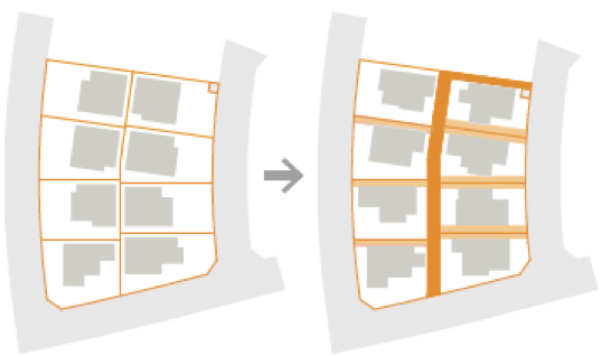

事業性を重視した計画だと、道路までの距離は確保されますが、ゆとりのある敷地のわりに、建物同士が近くなってしまい、お互いの視線や生活音が交錯してしまうことがあります。何よりも、狭い境界部ができ、使えない、使わない場所が発生してしまいます。

また、西側道路向かいに保育園があり、朝夕の送り迎えの人と車両の往来があり、公道に直接アプローチする従来の計画では安全面に懸念がありました。

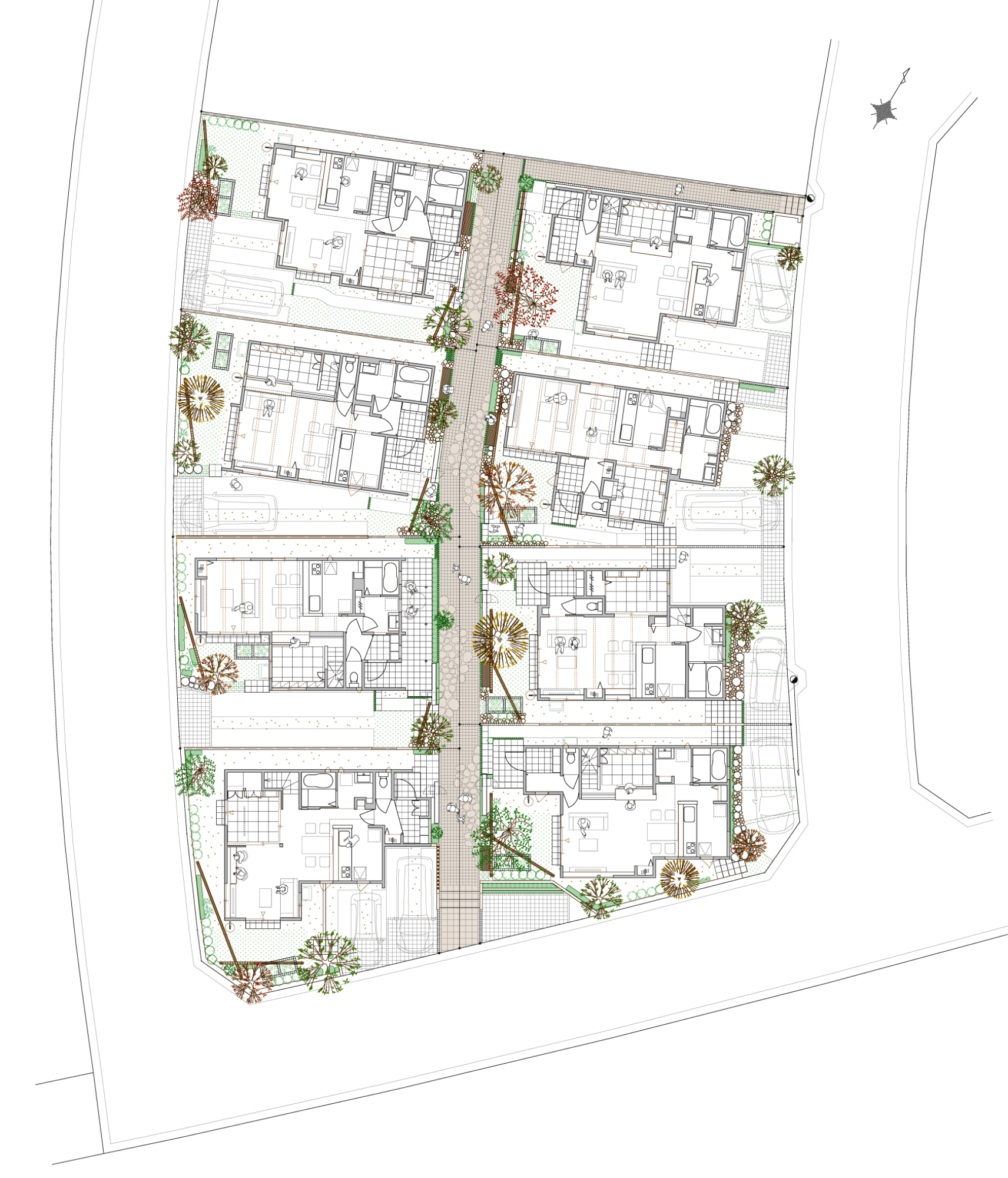

そこで、境界を空間とすることで建物同士の距離を確保、歩車分離や多方向避難のレジリエンス、コモンアクセスによるコミュニティが自然醸成するデザインを構築しました。

伊礼氏

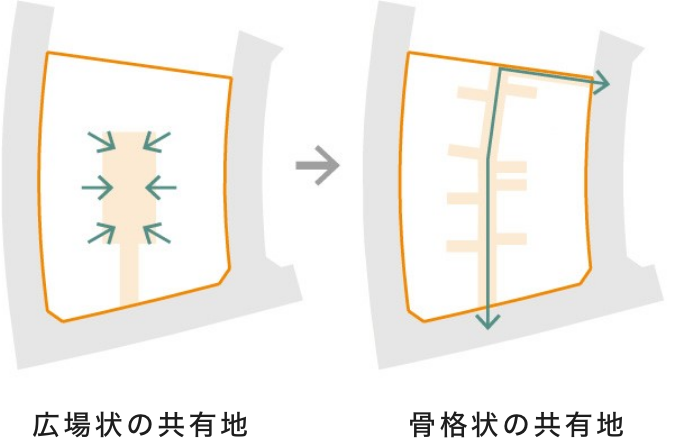

分譲地って、意外とムダな部分が多いんですよね。ムダな場所になり得た場所を活用し、

余裕や価値のある共有地にした、よい例ですね。

「共有地」というと、公園や広場にすることもあると思いますが、今回は「路地」?

伊礼氏

路地ってなくなっていっているけど、お互いに気を遣いあったりしながら暮らすための必需品みたいなものだと思っているんですよね。何より、路地歩きって楽しいじゃない。ここの路地も歩いてみたいって、審査の時にも荻野さんと話していたんです。奥まで見通せないというのが、わくわくしますね!

伊礼氏

歩車分離にすると駐車スペースと玄関が離れてしまうけど、玄関と駐車スペースを近づけて欲しいとかは言われなかった?

府川氏

ここは建売分譲で、納得されてご購入いただいているので、そのようなことは聞いてないですね。

この分譲地で暮らす方からは、

子どもたちが学校に行くときに玄関から飛び出しても安心。夜帰ってくるときも照明が灯されていて、ほっとする…という声がありました。

伊礼氏

夕景の写真もよかったですねー。今日は見れないのが残念。

野村氏

ポラスグループでは「灯かりのいえなみ協定」の締結をお願いしています。これは分譲地で常夜灯を自動点灯させる取り組みで、一邸一邸の小さな灯りの連続がまちなみ全体を明るくし、あたたかい雰囲気の形成と防犯性の向上につなげています。この分譲地でも、光が連なり小路となるような計画やゲート部分の灯りを強くしています。

伊礼氏

この「路地」は誰でも入れるの?

府川氏

玄関が「路地」にあるので、ポストも「路地」にあります。なので、郵便や宅配の方などは入ってきますが、知らない人は少し入りにくいかもしれないですね(笑)。それに入り口にはステップもあるので、心理的にも入ってこられないと思います。

伊礼氏

空間をやさしく区切るのにステップを設けるのは設計手法の一つとしてよく用いられます。

「路地」のパブリック部分と各邸のセミパブリック部分を、低い塀や格子状の目隠しで間仕切りしているのもいいですね。ここからはプライベート空間って、わかりやすい。

それに「路地」に緑が迫り出してきているのもゆるやかな目隠しになっていて、暮らしの匂いは感じるけど、生活感みたいなのが見えないのもまたいいですね。

野村氏

室外機の置き場には相当検討を重ねました。

それに日照コントロールも西側住戸は連続した切妻屋根にして、西日を抑制しています。東側住戸は2階ラインのセットバックによって、朝日が「路地」に降り注ぎます。

分譲地で暮らす方からは・・・

お住いのOさん

建物形状が東側と西側で違うとは気づいていませんでした。

子どもは学校から帰ってから、ずっと”路地”で遊んでいます。もうそろそろ、家に入ってご飯食べたり、宿題してほしいな、と思うこともよくあるぐらい。それだけ、子どもたちにとっても過ごしやすい場所みたいですね。

まずはほどほどのつながりから、そのために必然的に顔を合わせる「空間(路地)」を創出して、あとは暮らす人にゆだねる。それが「リーズン流山おおたかの森 悠景のヴィラ」のカタチ。

あいさつからはじまったつながりが、情報交換の場となり、今ではもう少し強い結びつきがうまれてきていると、お住いの方からもお伺いすることができました。

伊礼先生が、「設計者がコミュニティをつくることはあまり好きではないけど、コミュニケーションがうまれるような設計手法を提案しないとコミュニティがうまれない。」とお話されていて、まさに「リーズン流山おおたかの森 悠景のヴィラ」は「路地」という空間を設計者が提案し、そこからはじまる人と人のつながりが、人を、まちを豊かにする大切なことのひとつだと思えます。