前回はライフスタイル提案とそれに不可欠なコラボレーション戦略について紹介しました。今年も残り2回となったので、この2回は「セールス」(営業)について、ライフスタイル提案も重ねながら考えてみたいと思います。

マーケティングはセールスを不要にする?

追客しないで顧客を育てる農耕型営業を

マーケティング・ファーストで

経営学の父、P・Fドラッカーは「マーケティングはセールスを不要にする」という名言を残しています。

マーケティングを徹底するほど、嫌なセールスをしなくて済む。

完全に不要とできるかはともかく至言であり、小さな会社ほど「マーケティング・ファースト」でいくべきだと再確認させられる言葉です。

マーケティングとは、ここまで述べてきた通り、「誰に、何を、いくらで、どうやって提供するか」を考えたうえで情報を発信し、精度の高い見込み客をつくることを言います。

精度の高い見込み客=自社とその商品に関心・好感を持っている、すでに買う気になっている見込み客。

こうした見込み客が列をなすようになれば、セールスは最小で済み、顧客を選ぶこともできるようになります。

工務店やエクステリア店の場合、年商5、6億円前後まではマーケティング・ファーストを徹底すれば、セールスを最小にできる、具体的には営業専属スタッフはゼロにできると思います。

人によると思いますが、スタッフの大半は純粋な営業行為=お願い営業や値引き営業、ごり押し営業をしたくない人が多いでしょう。

だからこれらはできる限りゼロにしたい。

とはいえ、なんらかの背中押しや見込み客のサポートをしないとクロージングはできない。

そこで考えたいのが、「農耕型営業」です。

農耕型営業とはなにか

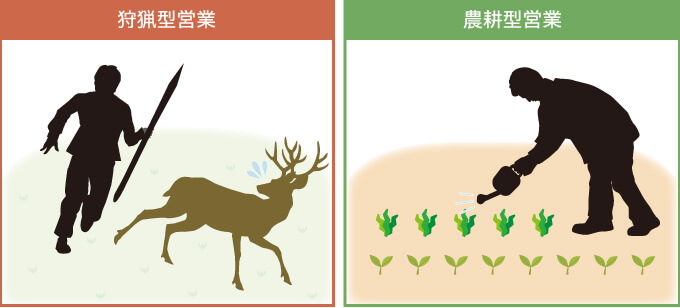

営業には大きく「狩猟型営業」と「農耕型営業」があります。

狩猟型は、集めた見込み客を、営業マンというハンターが追いかけスピーディーかつ大量に顧客化する手法で、ハウスメーカーなど大きな住宅会社はこちらを採用しています。

一方農耕型は、集めた見込み客を会社全体で「育成」し、最小の営業行為で顧客化していく手法。

基本的に工務店やエクステリア店はこちらの農耕型を目指すべきですが、中途半端に狩猟型を行っている会社が多いのが現状です。

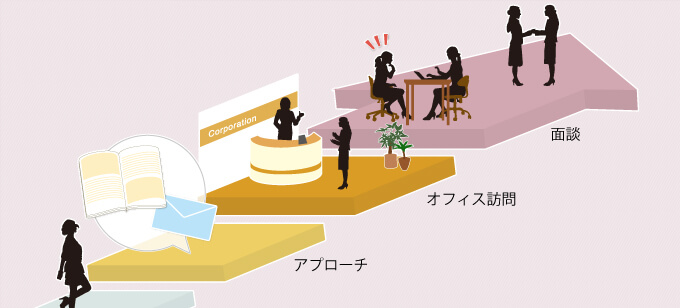

農耕型でいく場合、追客は基本的にしない代わりに、下図のような「セールスステップ」を構築し、それを1段1段上ってきてもらいます。

また、追客するのではなく、オフィスやイベントに来てもらって提案をする「来店型」とするのが基本です。

ステップアップしてもらうには、見込み客情報を管理し、適切なタイミングで適切な情報を提供することが基本で、それには一定の見込み客名簿数(規模によるが、年間200~1000ほど)が不可欠です。

継続的な情報提供手段として一世を風靡したのが「小冊子」で、工務店やエクステリア店でも小冊子をつくった時代がありました。

その後はメルマガ(ステップメール)やブログ、SNS、最近ではアプリなど情報提供手段も多様化していますが、ともかく見込み客の役に立つ情報とステップアップしてもらうための告知情報をセットで送ることで、自社の強みを伝えながら信頼度を高め、イベントなどへの集客を図ることができました。

「できました」と過去形で書きましたが、いまでも小冊子活用は有効です。

ただし、本を読む人と読まない人が二極化していることから、ターゲットに合わせてステップメールなどの情報提供手段を選ぶ必要があります。

「関所」でステップアップ

農耕型営業では、このように定期的に情報を提供しステップアップを目指しますが、その間追客は行いません。

追客を行わないので、営業マンが不要となるのですが、そのぶん契約まで長期化しますし、見込み客から「契約したいです」と言ってくるのをひたすら待つだけだとさすがに非効率です。

このために有効なのが、「関所」を設けることです。

ここで言う関所とは、そのプロセスを必ず通ることを義務付けることを言い、その代表が「設計契約」です。

無料でプランを書く工務店・エクステリア店も多いですが、無料はハードルを下げる一方で、無駄打ちも多くなり、スタッフも疲弊します。

新築の場合5万円~20万円(場合によっては100万円)の設計契約料を取る工務店も増えていますが、それによって失注が減るばかりか、こうした関所を通ってもらうことで見込み客の背中を押す効果もあります。

関所としては他にもFP相談会、家づくり勉強会などがありますが、ここを通ってもらうたびにステップアップしてもらうよう工夫し、クロージングに近づけていきます。

すぐできる実践術⑪ 初回面談の「標準化」

農耕型営業の場合は特に初回面談が大事です。

メールや電話などでコンタクトがあった場合、まず何を送付するか、その後どのように初回面談へと誘導するか、きちんと社内で「標準化」(仕組み化・ルール化)しておきます。

理想は、イベントではなくまずオフィスに来てもらい、会社の雰囲気や人となり、プロフェッショナル性を感じてもらい、好感・共感、信頼を感じてもらい、「もっと知りたい」と思ってもらうことです。

そのためにはオフィスも心地いい空間にしなければいけませんし、初対面の印象を損ねないために身だしなみや言葉づかい、挨拶も徹底する必要があります。

さらに、初回面談で行うことも標準化しておきます。

小さな会社の場合、初回面談は社長が行うのが基本です。

トップが面談することで見込み客に「大事にされている感」をもってもらうと同時に、経験豊かな社長が自社の説明をしながらヒアリングを行うことで、顧客にプロフェショナル性を感じてもらう一方で、社長は顧客の見極めを行います。

初回面談時には、(価格を明示していない会社であれば)自社の価格の目安をきちんと伝えたうえで、顧客の予算もヒアリングし、「自分たちにも買える」、逆に言えば「この見込み客は買える」という共通認識を持つことが大事です。

お互い「買えないかも」という不安を持ったままでは、話がふわっとしたままですし、最期に予算が合わなければお互い二度手間です。

お金の話は最初に解決するのが鉄則です。

「変えよう!ニッポンの家づくり」を理念とした「新建ハウジング」や「リノベーションジャーナル」の発行人。その他に「木の家」「エコ」「工務店経営」にフォーカスした工務店向け専門紙の発行や住宅業界向けの執筆・講演を手掛ける。

-

住宅産業大予測2017

住宅産業大予測2017工務店を中心とする地域の住宅産業の目線に特化して、押さえておきたい住宅市場/業界/法制度を徹底解説。2017年を読む視点として、社会と業界の変化、3つのメガトレンドをピックアップしています。

-

あたらしい家づくりの教科書

あたらしい家づくりの教科書本当に"よい家"に住もう。生活の舞台としてふさわしい家とは何か?目に見えない「高性能なエコハウス」の良さをどう伝えるか?家づくりの最前線で活躍する9人のエキスパートが紐解きます。

-

リノベーション・ジャーナル

リノベーション・ジャーナル収入減・増税・地域活性化・空き家対策など、現在の住宅事情に伴い、リノベーションの需要と存在価値は高まる一方です。施工・ビジネス・インテリアなど毎号様々な角度からリノベーションを紹介するマガジン。

ご意見・ご感想をお寄せ下さい。 info@unsn.co.jp